Dans nos ateliers de production, nous observons quotidiennement l’importance de maintenir un contact direct avec le terrain. La marche Gemba, ou tournée de plancher, représente une approche managériale fondamentale pour comprendre les réalités opérationnelles. Cette méthode japonaise, dont le terme signifie « l’endroit réel », nous permet d’abandonner les rapports intermédiaires pour observer directement les processus en cours.

L’efficacité de cette démarche repose sur sa capacité à révéler les écarts entre ce que nous pensons savoir et la réalité du terrain. Nous constatons régulièrement que les indicateurs remontés par nos systèmes GPAO ne reflètent pas toujours la complexité des situations vécues par nos équipes. La marche Gemba comble ce fossé en nous immergeant dans l’environnement de travail réel.

Définir les objectifs et rassembler les informations pertinentes

Avant d’entamer notre parcours sur le terrain, nous devons circonscrire précisément nos objectifs d’observation. Cette phase préparatoire détermine largement la qualité des insights que nous obtiendrons. Nous identifions les aspects critiques à analyser : performances des équipements, flux de matières, communication inter-équipes, ou identification des goulots d’étranglement.

Notre expérience nous enseigne l’importance de consulter préalablement les données disponibles dans nos systèmes. Les indicateurs TRS, les temps de cycle, les taux de rebut constituent autant d’éléments qui enrichissent notre compréhension préliminaire. Cette préparation nous évite de poser des questions superficielles et nous oriente vers les problématiques réelles.

Nous établissons également un planning réaliste, en tenant compte des contraintes de production et des disponibilités de nos interlocuteurs. L’objectif n’est pas de perturber l’activité, mais de l’observer dans ses conditions normales de fonctionnement. Cette approche respectueuse favorise l’adhésion des équipes à notre démarche.

| Phase de préparation | Actions clés | Durée recommandée |

|---|---|---|

| Définition des objectifs | Identification des problématiques prioritaires | 30 minutes |

| Collecte de données | Consultation des indicateurs GPAO | 45 minutes |

| Planification | Organisation du parcours et des rencontres | 15 minutes |

Constituer une équipe d’observation diversifiée

L’efficacité de notre marche Gemba s’accroît considérablement lorsque nous nous entourons de collaborateurs aux perspectives complémentaires. Nous privilégions une équipe mixte, rassemblant des profils techniques et managériaux issus de différents services. Cette diversité enrichit notre angle d’analyse et révèle des aspects que nous aurions pu négliger seuls.

Un technicien maintenance apporte son regard expert sur l’état des équipements, tandis qu’un responsable qualité identifie les risques de non-conformité. De son côté, un planificateur saisit immédiatement les impacts sur les délais de livraison. Cette complémentarité des compétences transforme notre observation en véritable audit collaboratif.

Nous veillons à limiter la taille de ce groupe pour éviter d’intimider les opérateurs. Trois à quatre personnes constituent généralement un effectif optimal, permettant une interaction naturelle avec les équipes rencontrées. L’objectif reste de créer un climat de confiance propice aux échanges authentiques.

Observer, questionner et documenter les processus opérationnels

Sur le terrain, notre posture d’observateur privilégie l’écoute active et la bienveillance. Nous formulons des questions ouvertes qui invitent nos interlocuteurs à partager leur expertise. Plutôt que de chercher des coupables, nous nous concentrons sur la compréhension des mécanismes à l’œuvre.

Cette approche nous permet d’identifier les véritables sources d’inefficacité. Souvent, les solutions développées par les opérateurs pour contourner les difficultés révèlent des dysfonctionnements dans nos processus formalisés. Ces adaptations terrain constituent une mine d’informations pour améliorer la gestion des processus dans leur ensemble.

Nous documentons systématiquement nos observations par écrit, car la mémoire seule ne suffit pas à retenir la richesse des informations collectées. Nos notes incluent non seulement les faits observés, mais également les émotions et les réactions perçues. Ces éléments qualitatifs s’avèrent souvent déterminants pour comprendre les résistances au changement.

Voici les types de questions qui génèrent les réponses les plus constructives :

- Comment procédez-vous concrètement pour cette opération ?

- Quels obstacles rencontrez-vous régulièrement ?

- Quelles améliorations proposeriez-vous spontanément ?

- Comment l’information circule-t-elle entre les postes ?

- Quels outils vous faciliteraient le travail ?

Analyser les observations et planifier les actions d’amélioration

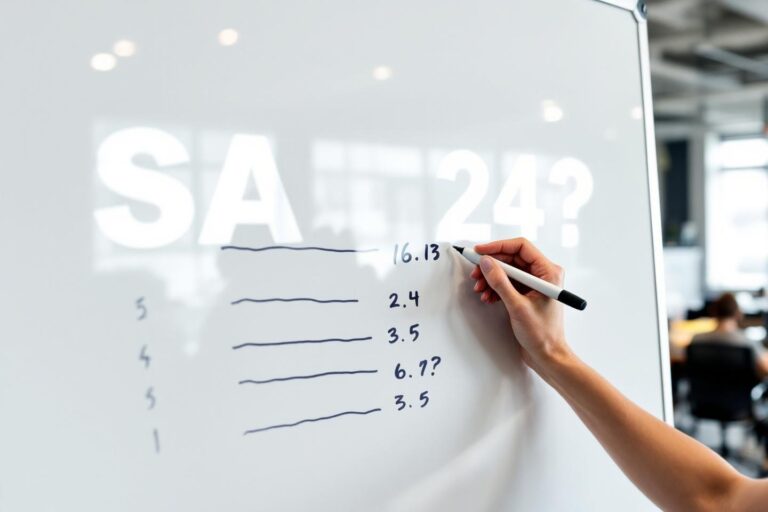

L’exploitation de nos observations nécessite une analyse structurée qui dépasse la simple compilation des remarques collectées. Nous catégorisons les constats selon leur nature : problèmes techniques, difficultés organisationnelles, dysfonctionnements de communication, ou opportunités d’optimisation. Cette classification facilite la priorisation des actions correctives.

L’approche collaborative reste notre fil conducteur dans cette phase d’analyse. Plutôt que d’imposer des solutions prédéfinies, nous impliquons les équipes concernées dans l’élaboration des plans d’action. Cette co-construction renforce l’appropriation des changements et augmente significativement les chances de succès.

Nous établissons un calendrier régulier pour nos futures marches Gemba, car cette pratique doit s’inscrire dans la durée pour produire ses effets optimaux. La fréquence varie selon nos contraintes opérationnelles, mais nous respectons un minimum mensuel pour maintenir le lien avec le terrain. Cette régularité permet également de mesurer l’évolution des situations identifiées.

Le retour d’information vers les équipes constitue l’étape finale indispensable de notre démarche. Nous partageons nos conclusions de manière transparente, en commençant par souligner les points positifs observés. Cette reconnaissance du travail accompli crée un climat favorable à l’acceptation des suggestions d’amélioration. L’intégration de ces pratiques avec nos méthodes d’optimisation du TRS renforce l’efficacité globale de notre système de production.

L’efficacité de notre marche Gemba se mesure finalement à sa capacité à transformer les observations en améliorations concrètes. Cette méthode, alliée à l’optimisation de nos systèmes GPAO et ERP, constitue un levier puissant pour l’amélioration continue de nos performances industrielles.